Искусство — это практика, которая исторически связана с влиянием идеологии и этической повестки. С началом секуляризации и отклонения от традиционной иконографии этот вопрос стал особенно актуальным. Уже в период Возрождения художники перестали ограничиваться функциями посланников религии, а в период романтизма сложился современный образ художника — такого человека, который способен поставить под вопрос любую абсолютную ценность. Тем не менее, во все времена художники сталкивались с цензурой — и находили способы обходить запреты и переосмыслять критику. Екатерина Чернова рассказала о том, какие средства творцы использовали для этого в разные исторические периоды.

Секуляризация отнюдь не означает, что искусство существует свободно от исторического контекста. Художественное высказывание и сегодня подвергается критике, однако сохраняет за собой способность эту критику переосмыслять. Дело в самом понятии искусства, которое мы унаследовали от эпохи романтизма, эта практика сочетает в себе полное погружение и крайний эскапизм, аффективное восприятие и критику существующего положения вещей. В связи с этим искусство регулярно становится объектом всевозможных запретов и цензурирования. Однако художник, эдакий остроумный гений, находит таки способы преодолеть их.

Современная история искусства изобилует примерами переосмысления и преодоления запретов и цензурирования. Пожалуй, наиболее красочный в этом смысле феномен — так называемое «неофициальное» искусство СССР. Художники, которых не принимали в союзы и не экспонировали в рамках официальной программы, создали альтернативу государственным институтам. Они открывали выставочные проекты прямо у себя дома (именно отсюда пошло понятие «квартирник») или на месте работы. Выставки проходили в квартирах выдающегося пианиста Святослава Рихтера, художников Оскара Рабина и Бориса Штейнберга, Александра Меламида. Большинство таких мероприятий носило частный характер: выставку могли увидеть только друзья и родственники художников. Огромный минус этой практики — отсутствие связи с широкой публикой. Но были и плюсы. Например, некоторые частные коллекционеры были постоянными посетителями таких выставок. Но самое главное — экспозиция была пространством для свободного полилога. Посетители и художники были знакомы друг с другом, разговоры и обсуждения здесь были уместны. Дружественная атмосфера советских «квартирников» — полная противоположность официозу современных крупных институций.

В «неофициальном» советском искусстве показателен пример группы «Коллективные действия» (в состав которой входили Никита Алексеев, Андрей Монастырский и другие художники). Во избежание нежелательных контактов с органами и госаппаратом в целом, «Коллективные действия» устраивались в формате выездных перфомансов, «поездок за город». Художники творили искусство в таких местах, куда без особого повода не заглянет ни одна инспекция. А особого повода и не было. Были разложенные на снегу предметы, прогулки по лесу, хороводы в поле, транспаранты с высказываниями в таком духе: «Я ни на что не жалуюсь и мне все нравится, несмотря на то, что я здесь никогда не был и не знаю ничего об этих местах». Никакого прямого высказывания против официальной политики. Акции группы «Коллективные действия» задокументированы и записаны в десяти томах.

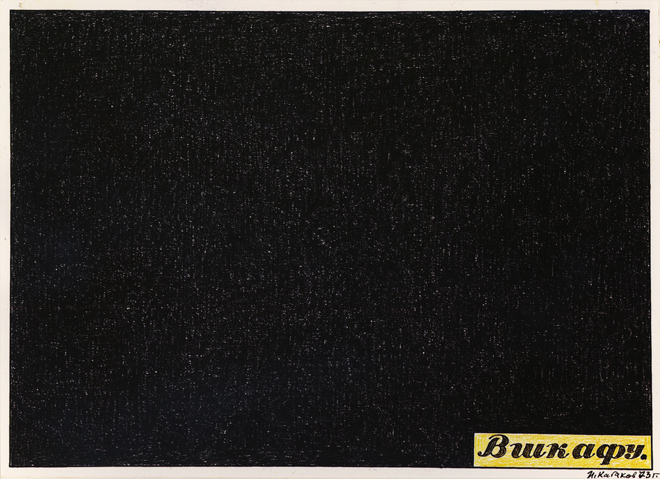

Утечка за город по примеру «Коллективных действий» не была единственным способом работать, будучи нонконформистским художником. Такие авторы, как Илья Кабаков, Виктор Пивоваров и Эрнст Неизвестный работали преимущественно в стол, в малом формате книжной иллюстрации. При этом иллюстрация детских книжек оставалась для них способом заработка (книжки, оформленные Кабаковым, сегодня многие могут обнаружить у себя дома) — таким образом, не будучи членами союза художников, они могли избежать наказания по статье о «тунеядстве» и найти свою аудиторию. Художники как бы подчеркивали свою причастность к иллюстраторской профессии. Этот многомерный опыт во многом послужил обогащению и созданию характерных художественных приемов московского концептуализма.

При Сталине, что удивительно, эксперименты были возможны даже в рамках официальной повестки. Представители социалистического реализма контрабандой приносили в свое искусство формальные эксперименты. Например, Александр Дейнека не столько работал с убедительностью сюжета, сколько экспериментировал с цветом и формой — его особенно интересовали световые эффекты и аллюзии на кинематографичность. Он использовал пустоты, специальные приемы «кадрирования», уплощения композиции — так что его живописные работы, несмотря на то, что они отвечали идеологической повестке, смотрелись вполне последовательными наследниками модернизма.

Однако цензура была уделом не только советских художников. Мировая художественная сцена XX века изобилует примерами искусства, которое использует механизмы идеологии, чтобы эту самую идеологию перевернуть, поставить под сомнение. Например, во Франции в 1949 году начала работать группа «афишистов», в постоянном составе которой были художники Жак Виллегле и Раймон Хайнс. В своей практике они переосмысляли публичность и анонимность. Художники разрывали плакаты на улицах города, иногда брали на выставки уже готовые такие композиции, «созданные» прохожими. В этих работах неожиданно возникала критика текущей политической программы республики (например, колониальной военной политике в отношении Алжира до 1962 года). Несмотря на то, что официального запрета на такое искусство не было, художники использовали форму «подпольного» или «неофициального» высказывания, тем самым подчеркивая его критический характер.

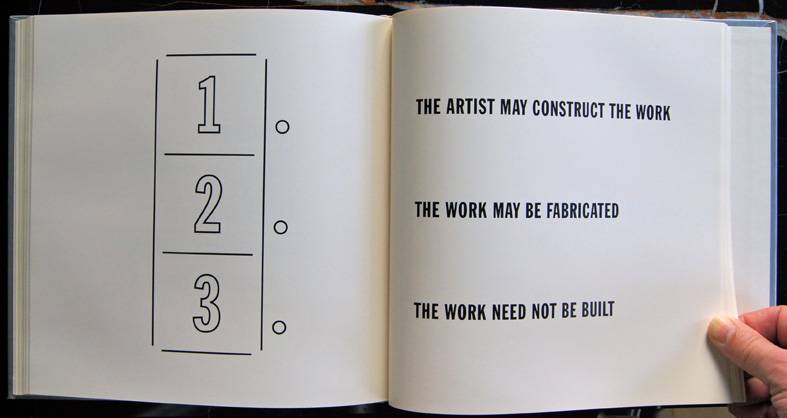

Протест искусства отнюдь не ограничивается текущей политикой. Во второй половине XX века критике подвергалась сама институция искусства — как система, обеспечивающая экономическую неприкосновенность и власть художественного произведения. Процесс дематериализации запускает противодействие институциональному пониманию искусства как товара. Например, канонический нью-йоркский концептуализм — именно об этом. Художник Лоуренс Винер создавал такие работы, которые по мысли его невозможно было бы продать при самом большом желании. Они представляют собой «инструкции» к созданию работ — таким образом, каждый, кто прочитал инструкцию, мог взять лобзик, молоток или пилу и создать собственноручно работу Лоуренса Винера. Это искусство, принципиально не привязанное к институту, искусство, которое может оказаться в руках каждого — в обход институтов капитализма.

Сам институт искусства с его экономическими опциями и гегемонией трансляции ценностей тоже представляет собой своего рода идеологию. Художник Ханс Хааке был одним из первых, кто занимался разоблачением этой идеологии: в 1971 году к открытию персональной выставки в музее Гуггенхайма он подготовил проект-исследование частной собственности акционеров и спонсоров музея. Выяснилось, что большинство из них не чисты на руку. Выставка Хааке была поспешно закрыта, но эпизод сохранился в истории.

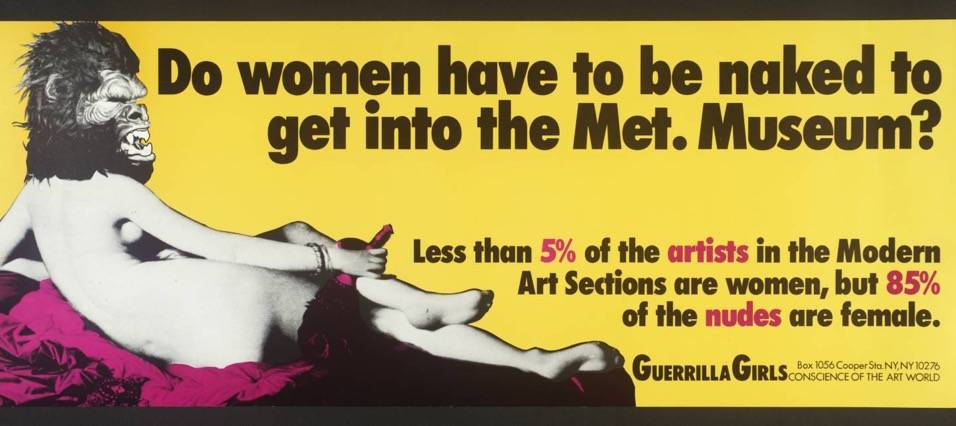

Не только институты, но и само искусство оказывается своего рода идеологией. Критика такого порядка касается не только внешних, обеспечивающих механизмов, но и внутренних, этико-эстетических установок. Например, анонимная группа художниц «Guerilla Girls» выступают с феминистской критикой института и самой практики искусства, в рамках которой женщина представляет собой объект (чаще всего, сексуализированный). Объект не может оценивать собственное изображение и, тем более, не может его создавать. Такой была неоспоримая идеология искусства в эпоху салонов и раньше. Надо сказать, что институты искусства нередко отвечают на критику и меняются — если до недавнего времени эта повестка смотрелась особенно остро, сейчас она значительно учтена (80 процентов специалистов, участвовавших в подготовке Венецианской биеннале — женщины; это ли не показатель?).

Критика негласных культурных запретов в искусстве тоже находит выражение. Так, китайский художник Юэ Миньцзюнь работает с феноменом сардонического смеха — эдаким отвлекающим маневром или непосредственной частью идеологической программы (например, в оправдание политики Мао часто фигурирует напоминание о том, что он, как все смертные, очень любил пошутить).

Работа с запретом в искусстве нередко возникает в составе мемориальных работ, цель которых — пробудить коллективную память. Например, в рамках кассельского фестиваля «Documenta» в 2017 году на главной площади города, на том самом месте, где национал-социалисты сжигали неугодную литературу, была установлена гигантская инсталляция в форме античного периптера (работа Марты Минухин), собранная из книг, запрещенных в Третьем рейхе.

Однако цензура и идеология — явления не такие уж и новые. Например, Гюстав Курбе, которого нередко рассматривают в контексте прото-модернизма, подвергался критике и даже угрозам за несоответствие этическим нормам. Художник продолжал свои опыты эпатирования публики, но во избежание наказания ему приходилось идти на ухищрения — вплоть до организации подземных ходов в доме с тем, чтобы спрятаться от преследования.

Наиболее частым инструментом цензуры в XIX веке было исключение из салона. Пожалуй, самой показательной и трагичной фигурой в этом смысле был Эдуард Мане. Одна из таких неугодных работ в его репертуаре — «расстрел императора Максимилиана» (1868). Форма расстрельной команды слишком сильно напоминала форму Императорской гвардии, поэтому работа была расценена как попытка уличить Наполеона III в смерти австрийского императора. Вопреки запрету на публичную демонстрацию таких картин, Мане (как, впрочем, и Курбэ) распространял фотографии и репродукции работ.

Недавно вернувшаяся в экспозицию картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (в 2018 она была повреждена вандалом и спустя четыре года вернулась в экспозицию) вызвала диаметрально противоположные мнения у современников. В итоге она официально запрещена к показу — это было беспрецедентное событие для истории России. Однако запрет был снят благодарю Павлу Третьякову, который приобрел полотно в свою коллекцию.

Но раньше, когда искусство «стояло на службе» религии, убедить кого-то пересмотреть отказ было почти невозможно. Так, Караваджо был вынужден дважды выполнить церковный заказ на изображение Святого Матфея. Дело в том, что первый вариант показался заказчику слишком фамильярным, слишком реалистичным — святой не просто пишет под диктовку ангела, но, по всей видимости, даже не знаком с грамотой. К тому же фигура Матфея была отмечена характерным реализмом — его тело крупное, сильное, крестьянское, под ногтями грязь, выражение лица недалекое. Этот первый вариант работы хранился в Берлине и был утрачен во время штурма города в 1945. Второй вариант украшает алтарь в церкви Сан-Луиджи-деи-Франчези в Риме.

Самый распространенный и один из старейших пример цензуры — обнаженная натура. Сегодня признанная образцом Высокого Возрождения роспись Сикстинской капеллы, а точнее сцена «Страшного суда», была подвержена жесткой критике со стороны кардиналов: Микеланджело изобразил смертных на пути к раю обнаженными. В итоге по требованию клира художник поручил своим ученикам «одеть» фигуры. Ни о каком переосмыслении запрета в такой ситуации речи быть не могло.